Blogブログ

2022年2月

ミセバナ(お店の話)

ここでは飲食店にたまーにある落とし穴的店の話(ミセバナ)を。

※脚注に出てくるお店は実際にある話ではありますが弊社ではお伺いした際にヒアリング後状況のご相談からアフターケアまでをしっかりさせていただいおります。

まず最近多い事例といたしまして、飲食店はあくまでチーム(スタッフの総合力)で動く仕事ではありますが先頭に立つ人間がいない又は店長や支配人、店舗責任者と肩書きはあるけれど決済権を他に委ねないといけないケースです。

これは

1決済権は全てオーナーにあり責任者はあくまで運営をする上での責任者

2責任者が方向性や味の決定に自信がなく他スタッフに相談しなくてはいけないケース

3同レベルの社員数人でお店を切り盛りしていて責任者が不在又は週1回程度くるオーナーが責任者になっているケース

上記のいずれに当てはまる店舗様にはまずは店舗運営責任をしっかり定めてもらうことをお願いしております。

「そんなこと言っても急には決められないし責任者を任せられるような人材は今はいないし肩書きをつけをつけることによって人件費を上げたり業務の負荷を上げたらせっかく入ったスタッフが辞めてしまうかもしれないしうちとしてはあくまでチームで盛り上げていきたい。」

これに近いようなご意見を頂く事も多々ありますが、飲食店は食事や飲み物を提供するためだけの場所ではありません。強いて言えば決定権をみんなで決めるって誰が責任を負うんですか?

もし試食会でみんなで決定したメニューで食中毒が起きたら?もしお客様をスタッフ一人の不手際でお客様を不快な気持ちにさせてしまったら、スタッフの絶対数が感染症や不意に寝坊をしてしまったら?

このような時に対処や責任を持って行動に移せるスタッフがいないというのは、極端に言えばお客様はリスクを背負って食べ物を口に入れているのにお店側はなんのリスクも背負わずにみんなで決めてやっている事だから口に合わなくてもしょうがないと思えますか?

あくまで今後の方向性や味のバランスの調整、レシピの確認などチームでの話し合いはとても大切ですが決定権を持つ責任者が店舗に立つのはチェーン店やFC店舗ではない限り必要不可欠です。

ここはオーナー様も自分が現場に入らないのであればきちんと仕事を分け、決定権を持つスタッフを信じてフォローする立場に回る事でお店はより良くなることは間違いありません。

又、責任者になる方は日々の業務が忙しいの重々承知しておりますが時間の使い方を考えなくてはいけません。

そしてチームの先頭に立ち店舗の方向性を自分が舵を取ることをお勧めしています。

ここで重要なのが失敗を恐れずにやってみることです。

失敗してもいいとは言いませんが最初からうまくできる器用な方はそう多くいません。

・予算の組み立てがうまくいかない。

・完全にスタッフが足りていない

・仕入れが高くなりすぎてしまった

などなどつまずくことは当然つまずくことはたくさんあります。

ですがココを直せばうまくいく。なぜこんなことになったのか?

日々の売り上げや仕入原価をしっかり認識することが大切です。

どの業者も月末には締め日があります。つまり月末や月初に社員スタッフミーティングをしていては明らかに手遅れです。

そのため責任者(大型店舗であれば各セクションの責任者)がまずしっかりと毎日の状況を把握することが大切です。

そのタイミングでおかしいことがあれば日々朝礼や終礼時に話し合い翌日までには解決できるようにしていかなければなりません。

又、オープン前にも関わらず店舗売り上げ予算を把握していないケースもあります。

よくあるケースではありますが「こんなお店にしたい」「このくらいの客単価でこれくらいの月商、年商を目指せるポテンシャルはある箱だと思う」というお話をいただく機会がございます。

それは不動産契約を済ませる前にする話であってオープン前にする話ではありません。

なぜなら、不動産契約時点までに、この家賃でこの広さ(席数)、このくらいの設計施工費、←この時点で最低このくらいの客単価、これくらいの入客数がほぼほぼ決まっていませんと融資の問題であったりその他諸々の組み立てが間に合わないからです。

逆に「どうしてもこの場所がお得だから先に抑えたかった」などというのはすでに店舗を持っているお店の2号店であれば良いですが初業態や1号店にはハイリスクすぎます。

そして先に出た問題を解決後。そこに魅力あるメニューや人件費の割合、営業日数などを加え店舗のフォーマットを形成していくことをお勧めしています。

そう言っても今動かないと無くなっちゃうと思っているのでしたら予め事業プランをいくつかご用意しておくことをお勧めします。

こう言った問題を解決するために我々は日々、事業プランのご提案や責任者の研修を行っております。

又、よくオーナーという立場はスタッフからお客様以上に敬われているケースが多々見受けられますがこれは単に給与支払者として見られているケースが多く本当の意味で信じてもらうオーナーは総じてスタッフと真剣に話意見を汲み取れる方です。

立場上、若輩者が知った口を叩くわけではなく、私どもも真剣にお店と関わり関わったお店が日々進化し永続的に商売が成り立つ方法をご提案できればと思います。

中-大型店舗の運営

今回は中型(約35席-50席)、大型(50席以上)の飲食店の運営について

一般的な飲食店としましては20-30人収容の店舗が多いと思いますが今回の場合はそれより大きい規模の飲食店を運営する際の方法や検証などをご紹介できればと思います。

正直言って中規模店舗は一番難しいと言われている事実も踏まえながら、、。

まず小型店につきましては味、スタッフのやる気や人柄などが大きく左右されます。

そのため雇われスタッフのみで運営していてもお客様はスタッフに付くケースが多々見られます。

これは美味しや勤勉さ、面白さや人柄の良さ、融通の有無がお店の売り上げ、人気に直結するケースが多いと言えます。

続いて中型、大型のつきましては店舗全体の活気や雰囲気、装飾などの人以外を見られるケースが多く責任者や決定権を持つ人間のディレクション能力が必要です。

ここまでの違いを検証いたしますと

1小型店はスタッフ個々の能力を見られる

2中、大型店は店舗全体を見られる

この決定的な差は「お客様との距離」が大きく関係しています。

特に小型店舗の大半はお客様との距離が近くお客様同士の会話が聞こえてくることも多々あり会話に入りやすいのが特徴です。←会話を振られるケースが多いです

中大型店になると距離が遠くなるケースが多いため一線を引いた接客を必要とするケースが多いです。

そして中大型店のディレクション能力につきましては内外装費用ももちろん小型店舗に比べてかかるためその辺の知識や業者間やりとりなどの一般ビジネス業務が必要になります。

20席3テーブル(4名席×3)とカウンター8席←1巡時の稼働席約16席

一般的に上記のような小型店舗が多いですがこういった店舗では過度なイラストレーションや業務的なしつらえを加えすぎてしますとチェーン店のように個性を感じにくく所謂「普通」になりがちになることが多いです。

そのため、あえて手書きメニューやスタッフの趣味色が強い装飾などを取り入れることでオリジナリティーが出て「小さく強いお店」になることが多いです。

逆に中大型店ではあえて統一することがコスト削減とお店のコンセプトを明確にお客様に伝える術と言えます。

ここで大きなポイントは中大型店の接客は一線を引きながらタイミングを見て個性を出すことです

なぜなら店内装飾が統一されスタッフとの距離が遠いお店は必ずしてお客様がリラックスできているとは限らないからです。そのためタイミングを見て個性を出すことにより一気にリラックスできるケースが多いからです。

またお客様が感じるこの空気は印象にもとても残りやすいためリピートにつながります。

ここで最初に書いた中型店舗の難しさは大きく分けて3つあり

・人材管理

・業者管理

・新メニューの切り替えバランス

が挙げられます。

人材に関してはスタッフの絶対数と呼びをシフト管理者がきちんと把握することが大切です。これはスタッフとのコミュニケーション能力が必要になり飲食とは少し離れて考えてします方も多くいらっしゃいますがとても大切な能力の一つです(実際仕事ができると言われているスタッフは多くの方が兼ね備えています)

次に業者管理能力ですが中型店では発注規模がケースの物もあればバラのも物あり混在していますし、業者によって配送日もバラバラです。注文から中一日、または二日かかってします食材も多々発生します。

ここで入客のバランスと仕入れのバランスをこまめに把握し各業者としっかりやりとりできる能力が必要です。

過剰発注によりストッカーに入りきらないケースなどお盆やお正月のメーカー休業などきちんと事前に見ておく危機管理能力が必要になります。

最後に新メニューの切り替えバランスにつきましてはスタッフがきちんと作れるようになるタイミング、食材ロスが極力少なくなるタイミング、を考えた上で試食会(原価の算出含む)、ブラッシュアップ、商品撮影、メニューディレクション、新メニュースタートといった一連の動きを考えなければいけませんこのディレクション能力は若干特殊な部分もあり完全スタッフのみの中型店は外部委託するケースも多くあります。

このように中型店では売り上げの規模に対して飲食以外の業務が多いのが特徴です。

また家賃も比例しているため純粋に固定費が高く売り上げがついて来ない場合は本当にやりくりが難しいことから敬遠されることが多い店舗ですが逆に爆発力+ある程度の瞬発力があれば大きな利益を残しやすいのが特徴です。

一攫千金というわけには行きませんが中規模店を極めると会社規模は安定することは間違いないと言えるでしょう。

妄想料理店 stock1

今回は完全に趣味的要素が強く今時noteにまとめろよという声が今にも聞こえてきそうなのですがこちらの緊張感を大切にしたく「ブログに書いたぞ」っと思うとなんとなく記憶に残りやすいのでこちらに。。

と、表題の”妄想料理店”とは今やりたい思いついた飲食店を文字や写真にしてクリップしておく記憶ストック型飲食店です。

簡単にいうと”こんなお店やりたいなぁ”のストック。

貯めといて企画や自店などに使えるときに引っ張り出す感じでこれまではメモやPCに直接書き貯めていたんだけどもう少しラフに記録として残したいのともしブログを見ている方がいたら一緒にやったりできても面白いなぁって。

と、まぁ前置きはこの程度に早速本題へ。

#キーマカレーと甘菓子

場所 東京近郊住宅地(都心部から電車で45分-60分県内)横浜、川崎、調布、立川、浦和、船橋等

店内20-25席/カレー限定50食(2種類)/デザート2種類/客単価¥1100-¥1800(in tax),スタッフ3名(ピーク時)

・営業時間 喫茶10-19:00 食事11:30-19:00 ・takeaway有り

家賃16万以内 13-18坪 設計施工費700万-900万

ターゲット層 20代後半-40代後半 女性、子連れ、カップル、夫婦

売上イメージ

月商250万 ¥100000/日 営業日25/month

粗利180万前後

ランニングコスト40万(水道光熱費、家賃、借入返済分含む)

原価28%(カレーベースのoem含む)上の売上イメージでいくと47万

人件費62万(マネージャー30,アシスタント25,PA12)

計149万

純利益90万

設計施工にを控えめにすることと家賃をどこまで抑えれるか。。。

実際これだけ売れたら強いお店だよね。

一日80名−100名の客数は3人で回すには中々大変な部分もあるのでメニュー絞ってオリジナリティをしっかり出しつつ委託ものはしっかり委託する。

menuイメージ

*オリジナルキーマカレーorマンスリーキーマカレー/スープ(ゴロゴロ野菜系ポトフorポタージュ)¥1100

・*のメニューに+ドリンクと甘菓子¥1800

・*のメニューにペアリングワイン又はクラフトビール1杯¥1700

・魚の前菜2品 鮮度の良いお刺身系とリエットの様なおつまみ系(無理しない)

・ドリンクはワインとビールは2種づつ、そのほかはコーヒー、紅茶(チャイ)、フレッシュジュース、自家製ソーダ

ぼんやりとしてるけどなんとなく今っぽいな。

ベジタリアンフードと売上動向

今回は近年というかここ10年くらいでしょうか、メディア全般で取り上げられることが多くなっているベジタリアンフードについて書かせていただきます。

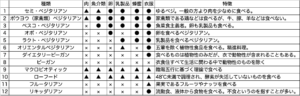

ベジタリアンといっても様々なジャンル分けがされていることは最近ではご存知の方も多いと思いますがとりあえずジャンル別画像を貼っておきますね。

とまぁ最近で色々なベジタリアンがいるのですがこれはあくまで主義(ポリシー)ですのでアレルギーや口に合わないとは別の話になります。

そしてこれはあくまで主義(ポリシー)ですので他人に強要するものではなく自分のアイデンティティーとしての意思表示になります。

日本ではメディアの取り上げ方や見聞きする方の捉え方によって大分認識に偏りがございますが私なりの解釈を書かせていただけたらと思います。

まず、➊宗教的ベジタリアンというのがコロナ前のインバウンド需要の拡大から着目されました。これはあくまで宗教的観点からくるものですので現代の日本人には5%未満になります。

そして➋健康や環境問題などの意識的観点からベジタリアンに移行するケース、これが一般的に最も多い層になります。

実際の東京(日本において飲食店の総売上高が最も高い都道府県)を中心とした飲食店で考えてみると➋の需要が最も多いと言えます。

ココまででストップしていたのが今までのベジタリアンマーケットでしたが現在ではここにファッショナブルという要素が加わり独自に進化しているのが現状です。

snsの発達によりNY,LA,Milan,Parisとファッションにおける各主要エリアとの情報交換がよりスムーズに行えることと、経済における主要エリア(人口が集中している)が重なる部分もありベジタリアンフードは急速にファッショナブルなフードへ変容しています。

所謂、モダンキュイジーヌへと。

とまあベジタリアンってファッショナブルで今いけてる食べ物ならお店でも取り入れて売上アップに繋げたいと思っている飲食店オーナー様も多いと思います。

が、しかしここで注意していただきたいのは実際に売れるものと食べたいものは一致しないという事実と舵の切り方によっては顧客の制限につながる心配がることをしっかり意識することが大切です。

要はバランス。

あくまで美味しいが前提でメニュー構成を考えつつ頭の隅にベジタリアンフードを特別扱いせずにおいておくこどが重要です。

簡単にいうとフライドポテトをベジタリアンフードと思って食べている人はいないし、バケットって健康にいいよねっていって食べてる人もいませんよね?

つまりカジュアルに落とし込むことが重要で『これはベジタリアンフードですよ』って声を大にして伝えれば伝えるほど主義を強要することにつながり興味のないお客様は一気に冷めてしまします。

ですのであくまでカジュアルにフラットにメニューインすることでお店としてポリシーを持ったお客様とフラットに接することができます。

あくまで個人的な意見になりますので強要はいたしません(w)が純粋に上記の内容を上手に組み込んでいらっしゃる店舗は伸びているのは事実です。

特別扱いはお客様やジャンルではなく食材やテロワールにすることが近年のトレンドですね。

飲食店の労働環境

今回は飲食店で働くということについて詳しくご紹介できればと思います。(今回はサービス業務)

これはある店舗責任者様の1週間のスケジュール

月曜日 9:00-22:00(内休憩1時間 実働12時間)

火曜日 休み

水曜日9:00-17:00 (内休憩1時間 実働7時間)

木曜日 休み

金曜日9:00-22:30(内休憩1時間 実働12.5時間)

土曜日9:00-22:30(内休憩1時間 実働12,5時間)

日曜日9:00-22:00(内休憩1時間 実働11時間)

一週間の総労働時間55時間

一月の平均が242時間

これは飲食店責任者において平均的な労働時間だと思います。

平均してこの手の飲食店責任者の平均給与は総支給30万円~40万円になるのが一般的です。

これを高いととるか安いととるか。

飲食店の運営業務ってご存知の方もいると思いますが多岐にわたります。

・日々のサービス業務とアルバイトの教育、シフト作り等

・求人広告や販促宣伝広告の内容作成

・新メニューの原案イメージ(シェフと打ち合わせ)

・ドリンク管理を兼ねているところが多いためビール会社や酒屋さんとの打ち合わせ

・売上管理と人件費の管理(食材原価の管理はお店によりシェフが見る事もありますがダブルチェックする事が多い)

ざっと書くだけでも上記の内容は必ず業務内になります。

一番の重圧は業務はこなせていたとしても売上がついてこないパターン。

これはかなり頭と体を使って修正していく必要がありますので結構しんどい作業になります。

又、これらの業務を月240時間内に行うということは「休みを削る」と考える方ははっきり言って向いてないかと思います。いずれスタミナ切れをして会社に対する不平不満や転職を繰り返す方をかなり見てきました。

ここで大切なのは人材の整理と業務指示の内容をしっかり理解する事。

そうすると前回のブログでもお話しさせていただきましたが業務の優先順位が見えてきます。

この業務を自分のものにするためには周りの助けは必然的に必要になります。

・何のための社員やアルバイトなのか

・自分がやらなくてはいけない事とそれ以外の事の整理

・自分が休みの時にはどうするか?

このように仕事を分割する作業を労働時間内で整理しながら日々を過ごす事がとても重要になります。

又、この業務はできて当たり前の業務になりますので本気で飲食店を開業する意思がある場合は料理やドリンク、繁盛店やトレンドのリサーチを自分自身でも行うことがとても重要になります。

一見、これは飲食店責任者として店舗をきちんと見れてないと判断する方もいると思います。

しかし、そう言って否定してくるかたのほとんどは日々の業務に追われている方です。

まずは自分の業務をきちんとこなす為に協業する事と協業するための指示を作成する事が飲食店を運営する上でとても重要なことになります。

その仕事は私生活の一部であり好きな事をやる上で必要な事と理解する事が飲食店で働くコツのような気がします。

料理人の優先順位と仕込み

今回は少し専門的な現場の話を少し。

厨房における優先順位と仕込み(下準備)は通常の企業におけるそれとは若干の違いがあると思います。

どの職業も当たり前に違いはあるかと思うのですがこの業界に関してはこだわればこだわるほどに世間とのズレを大きく感じることになる思います。

ここではそのことを踏まえて少しご紹介しながらお伝えできればなと。

今でさえ労働時間やパワハラ、モラハラ問題が飲食店の重要問題として大きくクローズアップされることが多いですがここではその話はかなり個人差がありますので別問題として後日ピックアップしてご紹介しようと思います。

さて、本題に戻りますが厨房における優先順位とは大きく分けて3つあります。

1ゲストからの突然の要望をサービス(給仕)、シェフ(料理長)との間で確認しあいできると判断した場合。

2上司より直接指示を受けた場合

3通常業務の仕込み

になります。

1,2は現場にて判断、確認される事が多く当日、又は前日まで指示が降りてくることはあまりありません。

そこで必要なのが厨房全体の優先順位の意識のシェアと事前確認です。

しかししかし、得てして職員気質が強い現場である事もあり無口なシェフが多いのも事実。

この場合、普段からのコミュニケーションがとても重要になります。

仕事中に仕事の事だけの業務連絡だけではなくなるべく何気ない会話を大切にしておくとよいでしょう。

そして厨房スタッフはこの優先順位を自分の業務に置き換えて作業をする必要があります。

・何時間以内に?

・作業内容はいくつ?

・自分の作業スピードの把握

・空いた時間で何を学べるのか?

この作業を出勤前、休憩時に脳内で繰り返し反復学習する事で頭の中の仕込みが完成します。

この脳内レシピを持ってから作業に臨のとそうでないのはスピードが違います。

又、丁寧な仕事と遅い仕事はここでは全くちがう作業になります。

ですのでなるべくスピーディーに作業を進め数をこなし、繰り返し体や感覚で覚える練習をした方が遥かにその後の人生につながることになります。

最初からゆっくり丁寧な仕事も人によってはハマることはありますが、どうしても作業スピードに差が出てしまい大切な助言やアドバイスを聞き逃してしまったり次の作業までたどり着かず周りに負担をかけてしまったりします。

ここで大切なのはいかに頭の中を整理して現場に入れるのかという事が重要なポイントになります。

これは普段からの訓練でどんどん早くなり、イメージも鮮明になりますので是非実践していただきたい訓練です。

感覚的付加価値のディレクション

今回は感覚的に食べる食について

昔から食は五感で食べるとはよく聞く話です。

赤提灯で飲むラガービール。

純喫茶のホットケーキ。

屋台の焼きたての焼きそば。

どれも食欲をそそるものばかりですが俯瞰で見るとこれらは感覚的な付加価値をつけて販売しているものではありません。

ここでいう感覚的な付加価値とは例えば

波の音を楽しみながら食べるシーフードパスタ。

森の中で木々の呼吸を感じながら飲むコーヒー。

ジャズの演生奏を見ながら食べるフレンチのフルコース。

私はこのようなものにこそ感覚的付加価値がつく商品であると考えます。

高騰する都心部でランニングコスト(賃料、人件費、食材原価、宣伝広告費)を考えると

食材原価を下げる←クオリティを下げるわけではないが実際手数が多くなることがほとんど

メニューの値段を上げる←限界値が見えにくく客層のマーケティングが必要になる

人件費の削減をする←メニュー構成に大きく関わる

などなど普通にやってたら無理だよねということが多いに考えられる。

ここで提案したいのが感覚的付加価値の導入である。

これは飲食店のポテンシャルを引き延ばす役割を果たし、ここの飲食店に行く理由づけにつながることになる。

たとえ雑踏とした都心であっても、駅から車で数時間かかる地方であってもこれは各店舗ごとに必ず個性を見いだすことができる。

注意すべき点は

森の中のパン屋

海が見えるイタリアン

などの抽象的すぎるのははっきり言って使い古されている。

極端にいうとこの手の飲食店で失敗しているお店を少なくとも100件以上は見てきた。

なぜなら文言こそ一瞬目を引くが中身が普通で価格も一般的なところが大きな要因になっている事である。

先に書いた感覚的付加価値を最大限に発揮するのであれば例えば

森の空気と焼きたてのパン

カモメの飛ぶ空とパスタ

このように言い換えるとぐっとストーリーと想像力を高めることができる。

次にここに落とし込んでいくのはメニューではなくここで食べたいものや感じたい雰囲気である。

例えば森の中で食べる焼きたてのパンといえば食ぱんやバケットなどのプレーンタイプでいいし過度な惣菜パンは野暮になる。

カモメの飛ぶ空を見ながら感じたいのは自由な気持ちやフレッシュなトマト感。

と言った具合にメニューに落とし込む前の段階。

これは星付きのシェフやメゾンのサービスマンは日常的にやっている訓練みたいなものでここではその訓練を少し利用しつつ想像力を掻き立ててディスカッションすることによりお店の大枠ができてくることになる。

こうしてハード面、ソフト面ともに感覚的付加価値がつくお店になっていく。

この感覚的付加価値がついたお店は一様にして価格をこちらのポジションにすることが可能だ。

なぜなら他に競合がないから。

富士山を見る券が発売されていないのと同じで感覚的に取り入れたものは価格がない。

ただ飲食や体験と交わることにより価格以上の効果を発揮する。

味のことについてはここに寄り添ったバランスを取ることが重要になるが複雑な調理を必要としないものが望ましいだろう。

焼きたてのパンに、シンプルなトマトソースパスタ、それを中心に口の中を邪魔しないバランスのとれたもの。

そしてここで食べたものは本当に記憶に残る。

なぜなら、ただ食べたのではなく感覚的に食事をデザインしたものを食べているからだ。

これは美術作品を真剣に見ることに似ている。

このようにメニューやシェフ、オーナー本意の石で進める飲食店とは別の多角的飲食店の視点は店舗を作る上で今まで以上に重要になってくる。

ゲストの気持ちなって考えるとはよく聞く言葉だが、ゲストの先を歩いてガイドしてあげることがこの先もっとも重要なファクターになってくる。

それを考えると飲食店に必要なのは想像力と飲食以外の経験の多さなのかな。

美味しいは当たり前にね!

なんでもありで色々なしなアメリカ2

さて今回は前回の続きのアメリカ料理のお話。

と言ってもアメリカ人からリアルに教えてもらった話ではなくて日本にいるときに学んだアメリカ料理。

2010年ご頃はまだアメリカ料理と言っても今みたいに本場直輸入みたいのはかなり少なくてあってもハンバーガーなどのファストフードをボリューミーにアレンジしたお店がちょろっとあったくらいかな。

その頃私はステーキとワインのお店で責任者兼料理人をしていました。

ワインもナチュール系が少しはやり始めていた頃。

どちらかというとハイボールが主流のだったかな。

このお店でソムリエ修行中(今では日本を代表してるね)の同級生と立ち上げたこのお店を必死になってもがいていた。

そんな中、会社から新店舗の立ち上げでサービス兼ドリンカーの責任者が不在という事でソムリエ修行中の彼が異動になった。

心の中では「どうしよう。ホールやった事ないし、レジとかほとんど彼に任せていたし」と思いつつ元気に彼を送り出した。

翌日、本社から新しいキッチン(シェフ)がやってきた。

正直、20代前半の私は尖絶頂期で受け入れ態勢ゼロだった。

ところが彼はそんな私を受け入れ真っ向からダメ出しの連発。。。

人事異動と初めてのホール業務で頭の中はめちゃくちゃ状態。

もちろん売り上げもままならない。

改めて考えてもこの時の社長は我慢の達人だったんだなと思う。

私は彼と色々な話をした。

今まで同級生と二人で試行錯誤の連続で四苦八苦営業をしてきたことや自分はイタリアン出身でイタリアンが得意だとか。

彼は真摯に聞いてくれた上で一言「なんでそんなに狭い考えなの?」

衝撃だった。10も歳が離れた先輩かもしれないが容赦無く噛み付いた。

それくらい本気で自分の意見が言えたのは彼がきちんと聞いてくれたからだと思う。

そこで彼からアメリカ料理を教わった。

散々料理を作ってきたがこれに関しては想像をはるかに超えた調理方法の連続で本当に毎日が楽しくなった。

基本的な調味料の作り方や、甘さの加え方。

食材のカットの仕方やお肉のグリルの仕方全くもって今までの味とは違うが食べてみるとエネルギーに溢れたネイティブアメリカの姿が想像できる味。

決して綺麗な料理ではないが今でいうアグリーデリシャス。

現地の人が昔から家庭で大事にしてきたような味。

学生時代から平均的がコンプレックスだった自分にとって自分の色を一つ見つけたような心の高揚だった。

そこから私はがっつりのめり込んだ。

ニューヨーク、シカゴ、カリフォルニア、テキサス、ニューオーリンズ、サンディエゴ、サンフランシスコにフロリダ。

とにかく片っ端から調べて聞くを繰り返した。

次男坊の性か彼が知らないことを自分が知ると本当に嬉しかった。

また、そこで売り上げや、経営のノウハウも知ることができた。

この擬似アメリカ体験が後に行くニューヨークのきっかけになったのは間違いないし自分の大切なピースの一つになっていることは事実。

こんな経験をたくさんして今にこれた出会いには感謝。

にしても色々あって色々なしとはアメリカの自由と規律の部分だなと。

一見自由な風潮はあれど料理に関しては風土色が強く、代用が難しいのも事実(リアルな味を再現する時)。

大量のバターミルクや、ピーカンナッツ。

まだまだ日本では根が張る食材たちに代用策は色々あるけど自分の中ではなしなんだよな。笑